Die neue Bundesregierung hat den Wohnungsbau-Turbo“ beschlossen. Bauen, bauen, bauen scheint schon seit längerem die Antwort auf die Wohnungskrise zu sein. Ein Artikel in den Blättern für deutsche und internationale Politik fordert hingegen „Umbau statt Neubau“ und setzt sich für eine sozialökologische Wende in der Wohnungspolitik ein. Es gebe aktuell so viel Wohnraum wie noch nie. Der Wohnflächenverbrauch habe sich allerdings in den vergangenen 60 Jahren mehr als verdoppelt. Dies sei mit dem Verbleib von Menschen in ihren Wohnungen nach dem Auszug von Haushaltsmitgliedern und mit dem Boom von Einpersonenhaushalten zu erklären. Entscheidend sei aber die gesellschaftliche Normalisierung des Lebens auf immer mehr Fläche, die exemplarisch für die ressourcenfressende und expansionsorientierte imperiale Lebensweise des Globalen Nordens stehe. Mehr Wohnfläche bedeute auch mehr zu beheizende Fläche, was alle Effizienzgewinne durch Dämmung zunichte mache.

Wie der Artikel richtigerweise anmerkt, ist nicht nur der steigende Verbrauch von Wohnfläche problematisch, sondern auch die ungerechte Verteilung. „Wohnraum wird hierzulande maßgeblich entlang von Einkommen und Vermögen verteilt. (…) Gerade rassifizierte, migrantisierte Bevölkerungsgruppen oder kinderreiche Familien leben auf unterdurchschnittlich wenig Fläche und sind am stärksten von Überbelegung, Diskriminierung und hohen Mietbelastungsquoten – also einem hohen Anteil der Wohnungsmiete am Jahreshaushaltseinkommen – betroffen.“

Der Kapitalismus und die erwähnte imperiale Lebensweise, zu der der immer weitere Wohnflächenverbrauch gehört, sind mit dem Wachstumsversprechen verbunden. Beim Blick auf die immer sichtbarer werdenden biophysikalischen Grenzen unseres Planeten, aber auch die sozialen Verwerfungen der neuen Wohnungsfrage, treten, so der Artikel, die Grenzen dieser Logik immer deutlicher zutage.

Es brauche eine Debatte, wie sich eine gerechte Verteilung der vorhandenen Ressourcen organisieren lässt.

Konzepte wie der „ökologische Fußabdruck“ würden zu kurz greifen. „Die Art des Heizens, und damit ein Großteil des meist noch fossilen Endenergieverbrauchs, können deutsche Mieter:innen (und damit fast 60 Prozent aller Haushalte hierzulande) schlicht nicht beeinflussen.“

Der Autor wünscht sich eine Strategie, wie die Inanspruchnahme neuer Flächen eingegrenzt werden kann. Wenn die Neubauziele tatsächlich eingehalten werden würden, würden Ökosysteme und Biodiversität noch viel stärker in Mitleidenschaft gezogen werden. „Zusätzlich sind durch hohe Bodenpreise und Baukosten die entstandenen Neubauwohnungen selbst für Durchschnittsverdiener:innen kaum mehr bezahlbar.“ Materielle Lösungsansätze, so der Artikel, müssten daher konsequent auf den Umbau des Bestands statt auf Neubau setzen.

Man solle Tankstellen, Shopping-Malls, Parkhäuser, Bürogebäude oder Multiplex-Kinos in den Blick nehmen. Neben den niedrigeren CO2-Emmissionen sei der Umbau von Büroflächen etwa zwei Drittel günstiger als der Neubau. Die exklusive Wohnform des Einfamilienhauses werde durch staatliche Fehlanreize wie das Baukindergeld buchstäblich festbetoniert. Begrenzung und Umverteilung des zur Verfügung stehenden Wohnraums müsse ins Zentrum einer nachhaltigen Wohnungspolitik rücken. Wer auf überdurchschnittlich viel Fläche lebt, solle eine Abgabe zahlen, mit der dann weiterer sozialer Wohnungsbau finanziert wird, so ein Vorschlag des Berliner Mietervereins 2014. Bei Genossenschaften in der Schweiz gibt es so etwas bereits. Wenn eine Vierzimmerwohnung nicht von mindestens drei Personen bewohnt wird, gilt sie als unterbelegt. „Die Sanktionen reichen von einer teilweise einkommensabhängigen Unterbelegungsabgabe bis hin zur Forderung nach dem Auszug der Mieter:innen nach einer bestimmten Frist“. Der Artikel erhebt eine so gar nicht zur aktuellen politischen Tagesordnung passende Forderung:

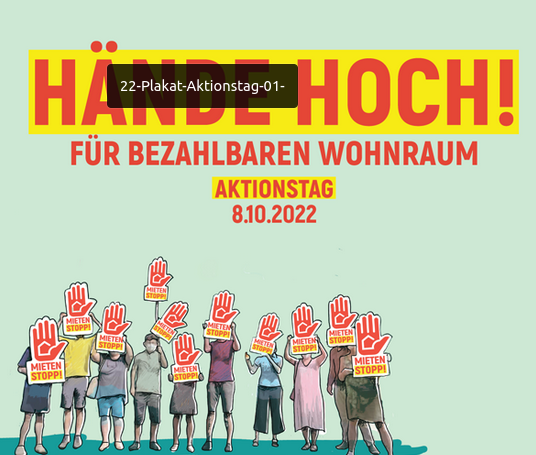

„Wir sollten uns nichts vormachen (lassen) – sowohl die Überlastung der biophysikalischen Grenzen unseres Planeten als auch die sozialen Verwerfungen der derzeitigen Wohnungskrise sprechen für ein unverzügliches Neubaumoratorium mit einer daran gekoppelten Umverteilung von Wohnraum.“